Газета «Новости медицины и фармации» №12 (700), 2019

Вернуться к номеру

Выгорание у медицинских работников

Авторы: Вашадзе Ш., Кекенадзе М.

Батумский государственный университет им. Шота Руставели, г. Батуми, Грузия

Разделы: Справочник специалиста

Версия для печати

Введение

Выгорание — это состояние физического, психического и эмоционального истощения человека, вызванного длительным пребыванием в эмоционально перегруженных ситуациях. Данная формулировка близка к пониманию выгорания как синдрома хронической усталости. Вторая модель состоит из эмоционального истощения и деперсонализации, которая проявляется в ухудшении отношения как к другим людям (подчиненным, коллегам), так и к самому себе. Согласно трехкомпонентной модели (Маслоу К. и Джексон С.) выгорание понимается как синдром эмоционального истощения, деперсонализации и редукции своих личных достижений [5, 6].

Актуальность проблемы здоровья медицинских работников обусловлена тем, что качество и эффективность их работы зависят не только от квалификации и материально–технического оснащения, но и от их состояния здоровья [3, 4]. Важность свое–временной диагностики или идентификации проблемы, лечения и профилактики синдрома профессионального выгорания медперсонала доказана [6].

► Цель работы: оценить состояние здоровья и качество жизни медицинских работников, а также их приверженность к здоровому образу жизни.

Материалы и методы

Клиническое обследование медработников проводилось по специально разработанной схеме синдрома эмоционального выгорания (шкала теста Бойко В.В.).

Результаты

Обследованы 150 медицинских работников г. Батуми в возрасте от 18 до 70 лет. Общий стаж работы в медицине — 27,2 ± 11,6 года.

Стрессогенные факторы выявлены в 42,0 % случаев среди женщин. Из них служебные факторы в группе женщин составили 31,1 %, в группе мужчин — 37,4 %. Медицинские факторы у мужчин были выявлены в 55 % случаев, у женщин — в 33 %. По выраженности психотравмирующего воздействия бытовые факторы относились к умеренным или незначительным, но являлись самыми актуальными для 70 % женщин и 45 % мужчин.

При анализе уровня тревоги и депрессии у пациентов их распределили на 3 группы: у 58 (37,2 %) обнаружили клинически выраженную тревогу, у 48 (30,8 %) — слабо выраженную, у 14 человек (32 %) выявлено отсутствие симптомов тревоги, у 68 % больных отмечались признаки и тревоги, и депрессии. В группе с клинически выраженной тревогой и депрессией средний возраст составил 42 года, в группе с субклиническим уровнем тревоги и депрессии — 32 года, в группе пациентов без признаков тревоги и депрессии — 25 лет. Естественно предположить, что более старший возраст определяет большую возможность появления тревоги и депрессии. В группе мужчин у 72 % были выявлены признаки тревоги и депрессии, причем более половины из них имели высокую степень их выраженности.

По нашим данным, чувство страха отмечено у 46 %, тревожное настроение — у 78 %, внутреннее напряжение — у 80 %, бессонница — у 30 %. Трудности сосредоточения и запоминания выявлены у 40 %, общие соматические симптомы (мышечные) — у 42 %, чувствительные симптомы — у 42 %, симптомы со стороны сердечно–сосудистой системы — у 56 %, органов дыхания — у 22 %, желудочно–кишечного тракта — у 22 %, моче–половой системы — у 46 %, вегетативной нервной системы — у 36 %, сниженное настроение — у 75 %, не соответствующее реальным жизненным обстоятельствам, которое проявляется большую часть дня, практически ежедневно и не менее 2 недель, выраженная утрата интересов — у 85 %, снижение энергии, приводящее к повышенной утомляемости, снижению или утрате активности, — у 78 % человек, затруднение мышления — у 45 %, сниженная способность к сосредоточению и концентрации внимания — у 55 %, сниженная самооценка и неуверенность в себе — у 75 %, идеи виновности и самоуничижения — у 38 %; мрачное и пессимистическое видение будущего — у 72 %, мысли о смерти — у 21 %, суицидальные мысли — у 16 %, снижение аппетита — у 52 %, либидо и активности в целом — у 32 %.

У 59 % медработников выявлен синдром эмоционального выгорания. Почти каждый второй медработник не удовле–творен своей жизнью, а также своим качеством жизни, и только 17 % медиков удовлетворены тем, как сложилась их судьба.

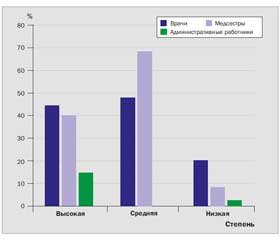

По нашим данным, проведенный анализ выявил, что высокую степень выгорания имеют 45 % врачей, 15 % административных работников и 40 % медсестер; среднюю степень — 47 % врачей и 67 % медсестер; низкую степень — 20 % врачей, 7 % медсестер, 3 % административных работников. Разница в развитии выраженности синдрома выгорания между врачами и медсестрами состоит в том, что у врачей более высокий процент максимально выраженной степени выгорания, чем у медсестер.

Установлено, что мужчины являются более чувствительными к воздействию стресса в тех ситуациях, которые требуют от них демонстрации истинно мужских качеств, таких как физические данные, мужская отвага, эмоциональная сдержанность, демонстрация своих достижений в работе. Анализ полученных результатов показал, что у мужчин более высокие показатели по деперсонализации (80 %), а у женщин — по эмоциональному истощению (67 %). Это может быть связано с тем, что у мужчин преобладают инструментальные ценности, женщины же более эмоционально отзывчивы, и у них меньше развито чувство отчуждения от своих пациентов.

Выводы

У медицинских работников выявлена зависимость от стажа работы в здравоохранении. Социальные продуктивность и активность при легкой депрессии снижаются; при умеренной отмечаются значительные трудности в выполнении социальных обязанностей, домашних дел, в продолжении работы; при тяжелой деятельность крайне ограниченна. На осно–вании полученных данных возможно научное обоснование обеспечения превентивных мероприятий по борьбе с выгоранием с задействованием соответствующих служб, апробированных во многих странах кабинетов социально–психо–логической помощи.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии какого–либо конфликта интересов при подготовке –данной статьи.

1. Профессиональная патология: Национальное руководство / Под ред. Н.Ф. Измерова. — М.: ГЭОТАР–Медиа, 2011. — 784 с.

2. Педагогика: Учебно–методическое пособие для студентов медицинских специальностей / А.С. Татров, М.Р. Абаева, Р.Р. Аветисян, Р.Р. Датиева. — М.: Академия естествознания, 2010. — 180 с.

3. Саблина Т.А., Бутенко Т.В. Синдром профессионального выгорания средних медицинских работников // Медицинская –сестра. — 2011. — № 2. — С. 22–25.

4. Bianchi R., Boffy C., Hingray C., Truchot D., Laurent E. Comparative symptomatology of burnout and depression // Journal of Health Psychology. — 2013. — 18(6). — Р. 782–787.

5. Shirom A., Melamed S. Does burnout affect physical health? A review of the evidence // A.S.G. Antoniou, C.L. Cooper (еds.). Research companion to organizational health psycho–logy. — Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2005. — Р. 599–622.

6. Kraft U. Burned Out // Scientific American Mind. — June/July 2006. — Р. 28–33.

/m/16-1.jpg)

/m/16-2.jpg)